こんちには、今回は私が担当した業務で、不安定な斜面を安定させるためにグラウンドアンカーを用いて設計・対策した経験から記事を書いてみようと思います。

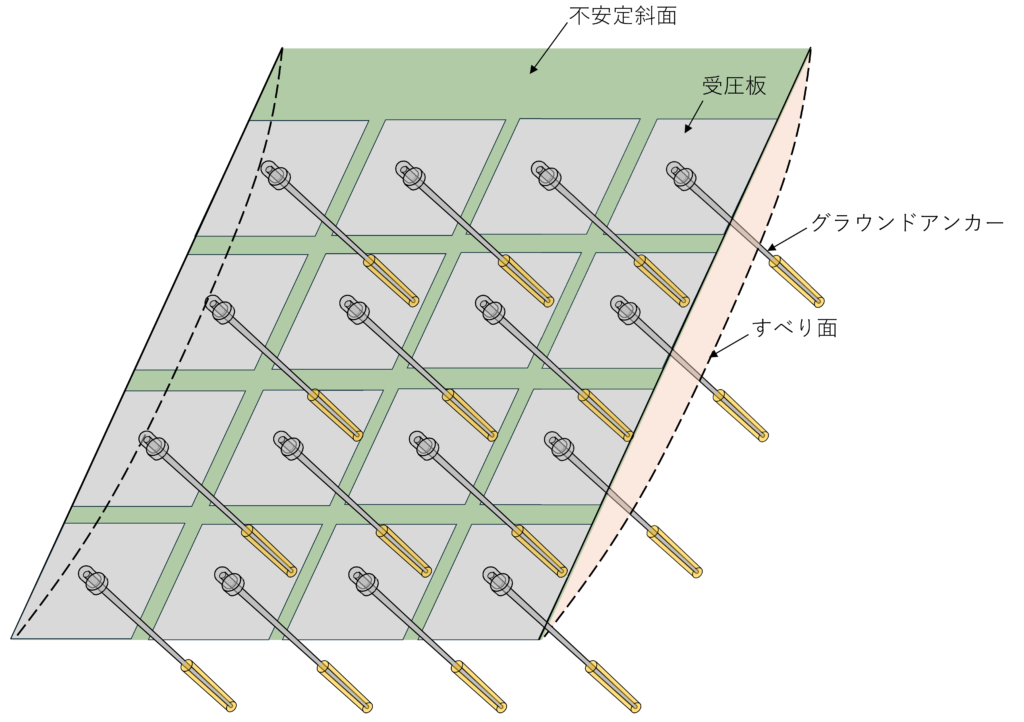

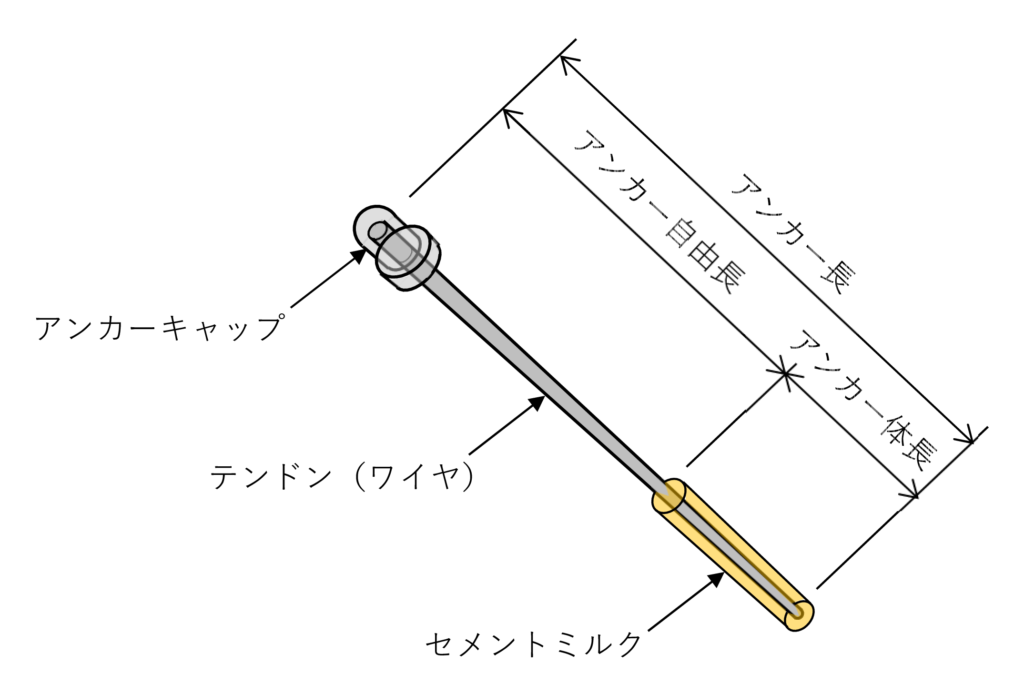

グラウンドアンカー工は崩壊しそうな不安定な斜面があったとして、その斜面を地中の安定した地盤までドリルで削孔し、ワイヤでできたアンカー材を安定した地盤にセメントミルク(グラウト)で接着させて、アンカーの地表面側はジャッキで緊張をかけて地表面に別途設置したコンクリートの法枠や受圧板等の反力体に定着させます。そうすると、アンカーで不安定な斜面を斜面に固定することができて安定させることができるものですね。

設計する上で基準書に記載していないことや注意する点を書いてみたいと思います。

アンカー傾角

アンカーの傾角は水平面からのアンカーの角度です。斜面の角度が45度程度の場合を例にとると、アンカー頭部を定着する構造物が受圧板の場合であれば、受圧板の滑動を考慮してもアンカー傾角はかなり小さく25度程などにできますが、法枠の場合では法枠中の鉄筋の配置やアンカー設置部の箱抜きを考慮すると45度~35度程度になると思います。法枠の場合にはあまり小さな傾角にすることは出来ないように思います。これらは、作図や計算を行って確認するとだいたいこんな感じになると思います。計算ソフトでアンカー傾角の範囲を制限なく計算するととんでもなく小さい角度を最良案とすることがあるので注意が必要ですね。

アンカーの配置

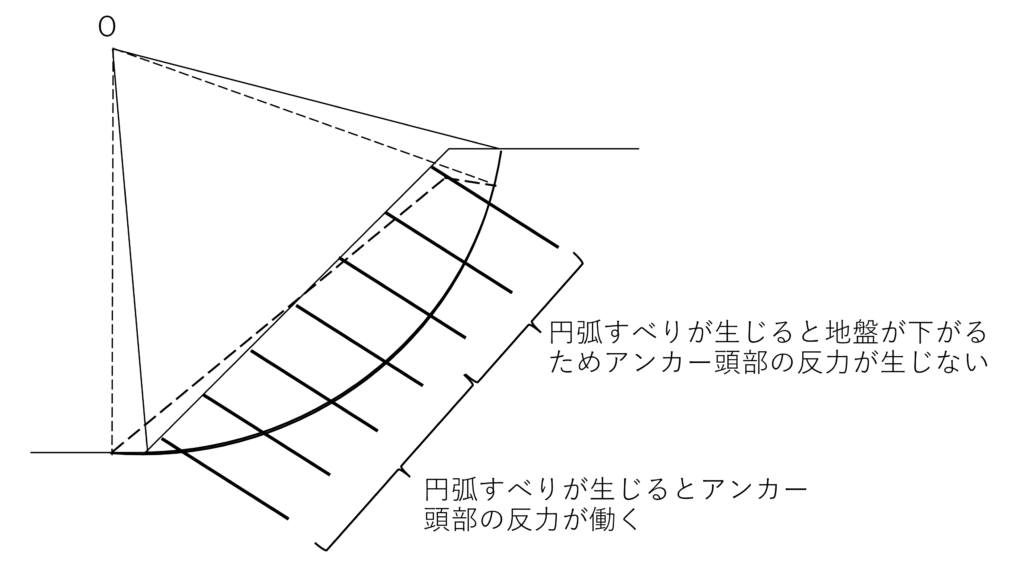

アンカーの配置ですが、すべり面が円弧の場合は対象とする円弧全体への配置を行うことが良いと思いますが、その他の構造物や用地などの影響により全体への配置とはならない場合では、円弧の下部へのアンカー配置を行うことを意識すると良いと思います。例えば下図のように円弧が回転前(実線)から回転後(点線)に回転した場合、円弧上部では地盤が下がってしまい、アンカー緊張力がなくなってアンカー頭部では反力が生じないことになります。その逆で円弧下部ではアンカーの緊張がかかりアンカー頭部の反力が生じます。したがいまして、アンカーの安定計算上は大丈夫だったとしてもアンカー配置を上部に固めて配置することは避けた方が良いと思います。

「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例 本編P.250を加筆修正」

グラウンドアンカーの種類

①摩擦引張方式

反力体を固定しているグラウトに引張りの力が生じます。テンドン製作は工場のほか、現場製作も容易です。緊急を要する対策や、地質の変化に富む場合など施工時のスライム確認により現場でテンドン長を変更する場合に有利であると思います。テンドン長を変更しない通常の場合でも一般的に良く使われます。防食はワイヤに塗装がされていることで防食しています。反力体への定着は「くさび+ナット方式」が多いと思います。これは大きなリング状のナットの中心を通るテンドンにくさびで定着する方法です。維持管理で実施するリフトオフ試験ではリングごと引っ張るだけなので摩擦圧縮方式と作業性は変わりませんが、点検で定着部を一時解体する場合には作業が多くなります。

②摩擦圧縮方式

反力体を固定しているグラウトに圧縮の力が生じます。テンドン製作は工場のみである場合が多いと思います。そのため現場で加工によりテンドン長を変更することはできません。あと、防食はテンドン全体を被覆材出覆い、ワイヤと被覆材の間を防錆油で充填させて防食しています。反力体への定着は「ナット方式」となります。ボルト状になったテンドン頭部をナットで締め付けるだけなので作業が容易です。維持管理でも作業性が良いようです。

反力体の種類

①受圧板

受圧板は切土斜面で整形された箇所に適用することが多いもので、コンクリートや鋼製の2次製品となっています。2次製品なので施工が早いことが特徴です。凸凹地山でも適用が可能な受圧板もあり、受圧板の形になった鋼製有孔型枠に高流動コンクリートを現場で流し込んで作るものもあります。ただし、凸凹地山への適用性は次の②吹付法枠工の方がより凸凹に対応できます。

②吹付法枠工

吹付法枠工は現場でモルタルを吹付機によってマス目状の構造体を構築するもので一番上の写真のものになります。したがって、対象とする地盤が自然地盤で地表面が凸凹していても対応が可能となります。また一般的に受圧板よりも安価となります。ただし断面が600×600など大断面の場合にはそうともかぎりません。また、施工する地表面が柔らかく支持力が小さい場合にはアンカー力による応力よりも支持による沈下防止のために枠断面が大きくなる傾向にあります。

法枠の場合には枠内の排水を水切りとするか、水抜きパイプとするかや、枠内の植生機材吹付をどうするか、自然公園内ではその土地の植生とするため種子は入れないなどの検討が必要になります。

まとめ

以上にグラウンドアンカー工の設計上の注意点などを解説しました。グラウンドアンカー工の設計では、アンカー自体の設計もありますが、斜面のすべり面の推定や土質定数の推定、対策範囲の考え方、積雪荷重の影響、地下水位、円弧計算のトライアルを何度も行う、縦排水の方法(アンカー配置に影響)など細かく言えばいろいろあって、なかなか難しいです。私はそれらには現地踏査や設計計算に手を抜かないでしっかりすることが重要であると思いました。そのためにはしっかりとした設計費用が必要であると思います。例えば、良くあるケースですが斜面に面した道路で法肩に擁壁があって、擁壁と共に道路が沈下しているような場合、下部斜面に明確な崩壊跡が無い場合には地形の変化をくまなく見て回り小崩壊跡や水みちなどの写真を撮ったり、スケッチを描いたり、形状寸法を測定したりなどの現地踏査をしっかりとして、すべり面の推定の根拠とするとか、対策範囲の根拠する必要があると思います。そのような場合には斜面上での作業は本当に時間がかかるし、体力的にもしんどいです。そのような崩壊していない地盤変形(クリープ)による対策は現場踏査が一番ですので、見積は現地踏査にたっぷりと費用を計上したいところです。また、そのようなことを最近のDXの進化によりドローンなどを使って作業性を向上させれないかと思いましたが、まだ実用化は先のようだと思います。

コメント