こんにちは、今回も道路の幅員ついて書いてみようと思います。前回の「2車線の車道と歩道がある場合」でしたが、今回は「1車線の場合」です。住宅街などでは民家に面する道路でこのような1車線の道路は多いと思います。そのような場合には少しでも道路幅員が広いと歩行者も自動車も通行しやすいので、気になるのではないでしょうか。前回も書いたのですが、電柱や標識があると通りにくいですね。これも前回同様に考慮してみたいと思います。

道路構造令での確認

1車線の場合は、道路の種別・級別を確認すると同時に計画交通量と道路の幅員が確認されることになります。一応手順としては以下になります。

①道路の種別を確認する。

②道路の級別を確認し計画交通量と道路幅員を確認する。

道路の種別

(道路の区分)道路構造令第3条第1項

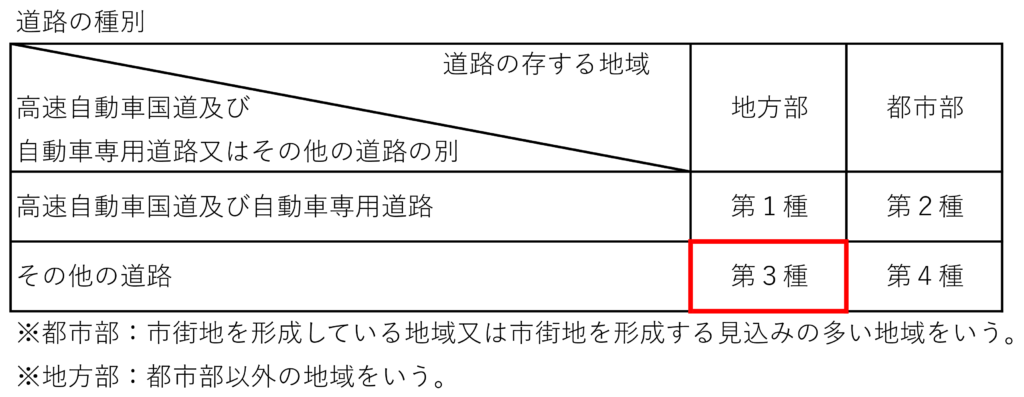

道路の種別は前回同様に下表のようになります。今回も、事例を考えるにあたり、沿道に一般の家があることを想定して「その他の道路」で「地方部」とし事例の設定は「第3種」とします。

道路の級別、計画交通量、幅員

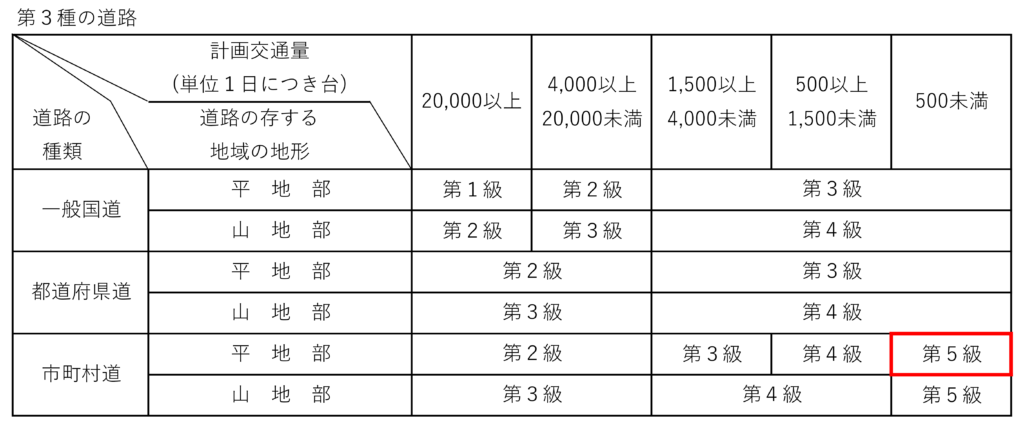

前回は、現況の交通量を「全国道路・街路交通情勢調査」で確認し、それから将来の自動車交通の状況を推定しましたが、1車線の道路では交通量が非常に少なく、調査対象の路線になっていないことがほとんどなので、現況の交通量を確認することができません。ただし、次の(車線幅員の解説)では第3種第5級および第4種第4級の道路は「1車線道路」と呼ばれることが多いと記載されており、1車線の道路は第3種であれば級種は第5級ということになります。

(車線幅員の解説)第3種第5級および第4種第4級の道路

第3種第5級および第4種第4級の道路は,道路構造令上は車線がなく車道のみで構成される道路であり,車両のすれ違いは原則として待避所で行われる。なお,この道路は1車線道路と呼ばれることが多い。

第3種第5級および第4種第4級の道路の車道幅員は,停車,乗用車相互のすれ違い,消防活動を考慮し4mとする。ただし,計画交通量が極めて少なく(おおむね100台/日以下)かつ,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 3.0m (路肩を含めた最小道路幅員4.0m)とすることができる。

また、道路区分が第3種第5級と分かれば、その場合には下表に示す通り計画交通量は500台/日未満です。実際の交通量がこれより多ければ2車線が必要となります。一般の方が確認するには自分で通行車両の台数を数える交通量調査をするしかありません。道路設計を請負う場合には設計会社が交通量調査を行って決定しますが、どのようなケースでも明らかに交通量が少ない場合には交通量調査まで実施する必要はないと考えます。交通量が500台/日未満と分かれば、1車線道路の適用となり、上の(車線幅員の解説)に記載のあるとおり幅員は「4m」です。またやむをえない場合は「3m」まで縮小が可能となります。

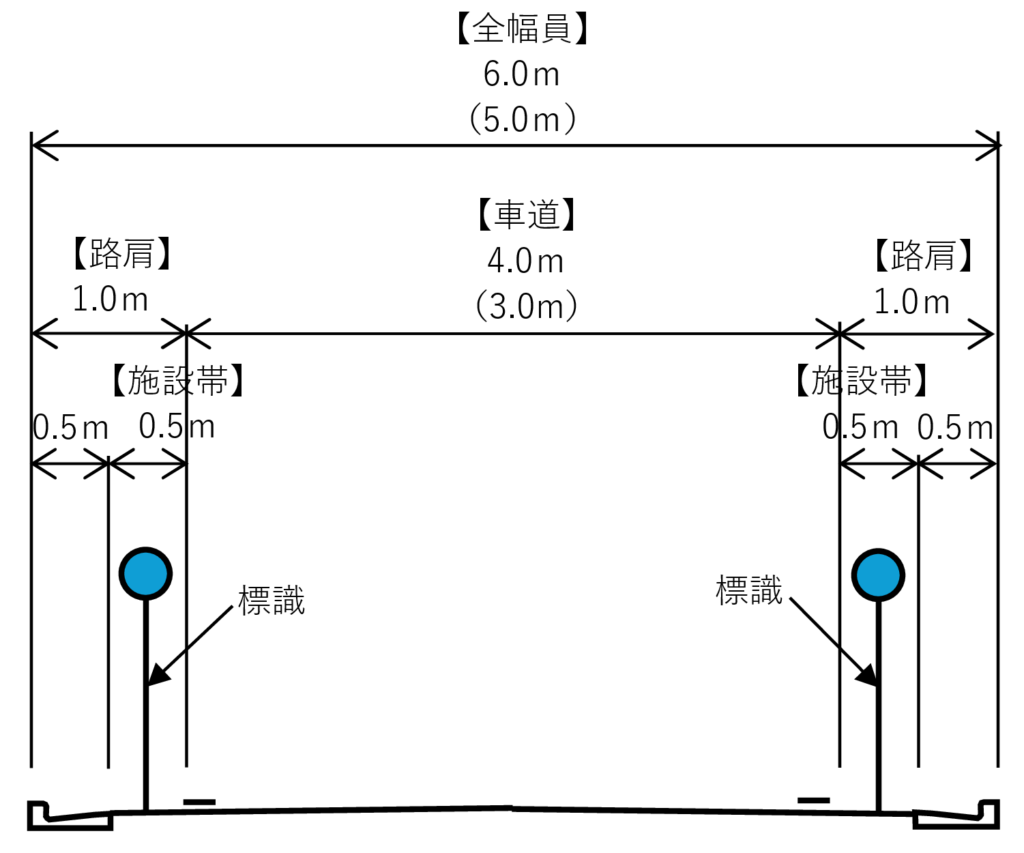

道路幅員の構成は「車道」「路肩」の構成です。それぞれの幅員を足し合わせると道路全体の幅員となります。下表の路肩の幅員や施設帯の幅員も合わせて設定すると「車道幅員4.0m」「路肩幅員1.0m(路肩0.5m+施設帯0.5m)」として全体で6.0m必要です。また、車道はやむを得ない場合には3.0mまで縮小が可能であり道路全体で5.0mまで縮小が可能となります。

ここで、施設帯とは歩道や路肩などにおいて標識や電柱などが立っている場合それに必要な幅を確保するものです。歩道があれば歩道に設置することがほとんどだと思いますが、今回は歩道がないので、よくあるケースとして路肩幅0.5mに施設帯0.5mを追加して路肩幅は1.0mとします。

これにより道路区分が「第3種第5級」のイメージとしては下の写真ような道路になりますね。

道路横断構成(よくある施設帯を有するケース)

※( )内の値はやむを得ない場合に縮小できる値

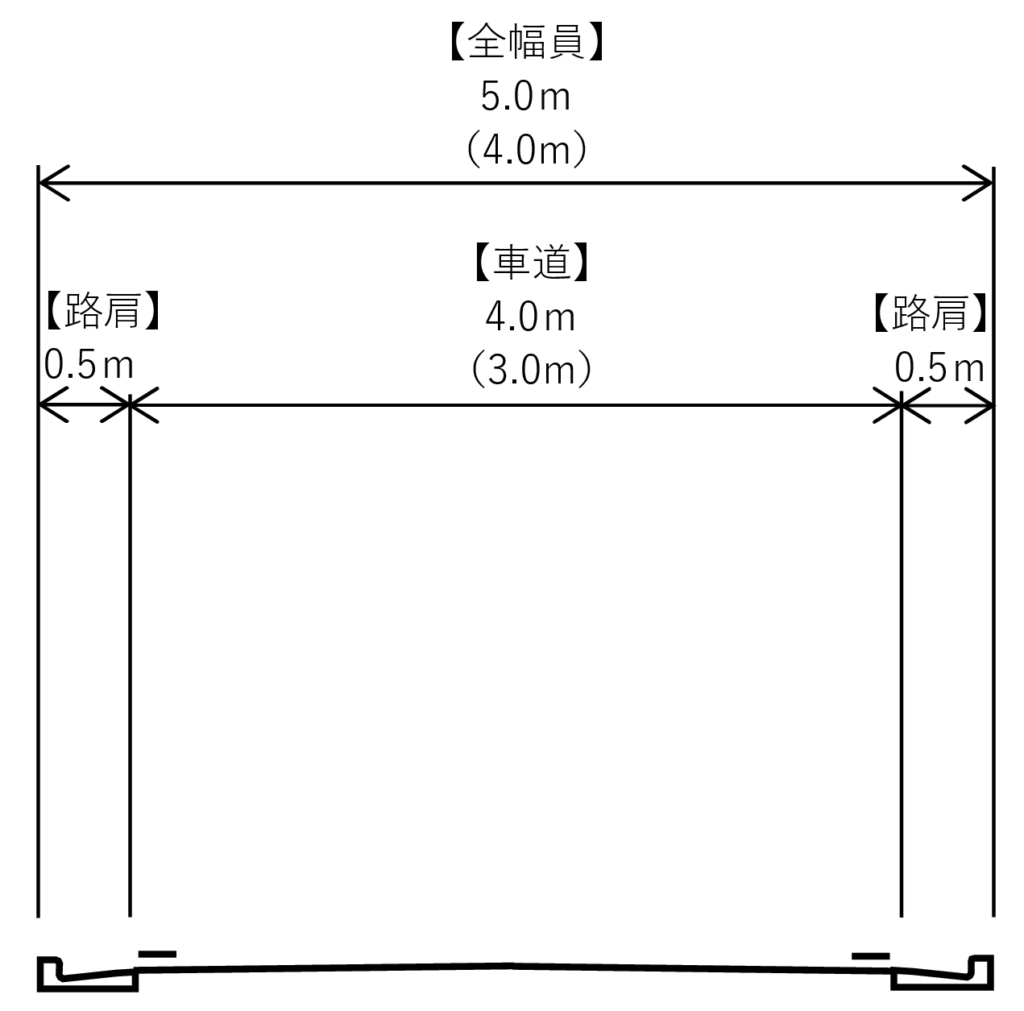

また、あまり見かけないと思いますが電柱や標識などが無い場合では施設帯が無い場合となり、これは最も狭い場合の幅員となります。この場合には「車道幅員4.0m」「路肩幅員0.5m」として全体で5.0m必要です。また、車道はやむを得ない場合には3.0mまで縮小が可能であり道路全体で4.0mまで縮小が可能となります。この4.0mの幅員が最小とすることが出来る限界の幅員となります。

道路横断構成(施設帯がなく考えられる最小幅員)

※( )内の値はやむを得ない場合に縮小できる値

(道路の区分)道路構造令第3条第2項

(路肩)第8条

まとめ

道路の幅について1車線の場合について解説しました。歩道がありませんが、歩行者も通る必要があります。そのような場合において、1車線の場合では考え得る最小の幅員として4.0mとなることが分かりました。しかし、電柱や標識があるとすれ違いなどに支障があるので、きちんとその分の幅員は路肩とは別に確保する必要がありますね。

このような考えで道路の幅を確認することが出来ると思いますので、参考になればと思います。

コメント