今回は道路の幅(幅員)ついて書いてみようと思います。皆さんのお住まいの前には道路があると思います。その道路の幅が狭いと通りにくいですよね。また、ある程度の幅があっても交通量が多いと狭く感じると思います。そのようなことから、自分が住むところの道路は法律上、本当にきちんとした幅が取れているのか気になるのではないでしょうか。さらには、幅があっても電柱が立っていたり、標識があったりするとその部分でちょうど歩行者・自転車と自動車がすれ違ったりしてとても狭く感じられ、ときには危なく感じますよね。そのような場合は法律上どのように道路の幅として考えたらよいのかなども含めて書きたいと思います。また、設定として2車線の車道と両側に歩道がある場合としたいと思います。

道路構造令での確認

道路の幅についての基準は、ほとんどの場合、道路構造令になります。道路構造令は道路法で定める規定に基づき高速自動車国道、国道、県道、市道の構造の技術的基準を定めた政令です。閲覧は検索すればwebサイトでも見れます。また、農道の場合には適用されませんのでご注意願います。しかし、道路構造令を見ても、いきなり自分の住む場所の道路幅員が分かるわけではありません。道路幅員を知るには手順が必要で、以下の4段階になります。

①道路の種別を確認する。

②計画交通量を確認する。

③道路の級別を確認する。

④道路の幅員を確認する。

道路の種別

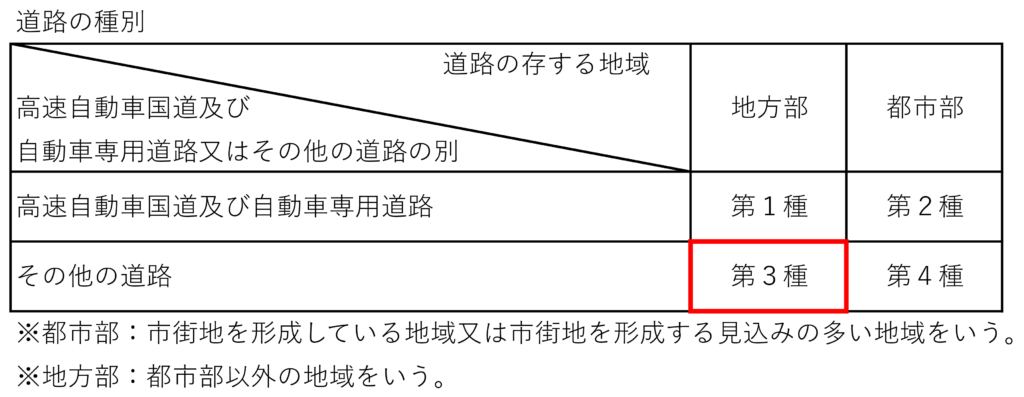

(道路の区分)道路構造令第3条第1項

道路の種別は下表のようになります。今回、事例を考えるにあたり、沿道に一般の家があることを想定して「その他の道路」で「地方部」と想定しましょう。それにより今回の事例の設定は「第3種」とします。「地方部」は山や水田が近くにあったり沿道の建物がそれほど密集していないようなところですね。「都市部」は駅前などビルが立ち並ぶような場所です。

計画交通量

(計画交量)第2条第1項第12号

計画交通量は以下のように記載されています。

分かりやすく言えば、計画交通量はこの道路を将来通行するであろう自動車の日交通量で年平均日交通量とすることが一般的です。また、往復合計の交通量になります。

今は何もない場所に新しく作る道路であれば、計画交通量を算出することは高度な技術が必要なのですが、今回はわりと簡単にできる既存の道路の計画交通量を確認する方法を説明します。

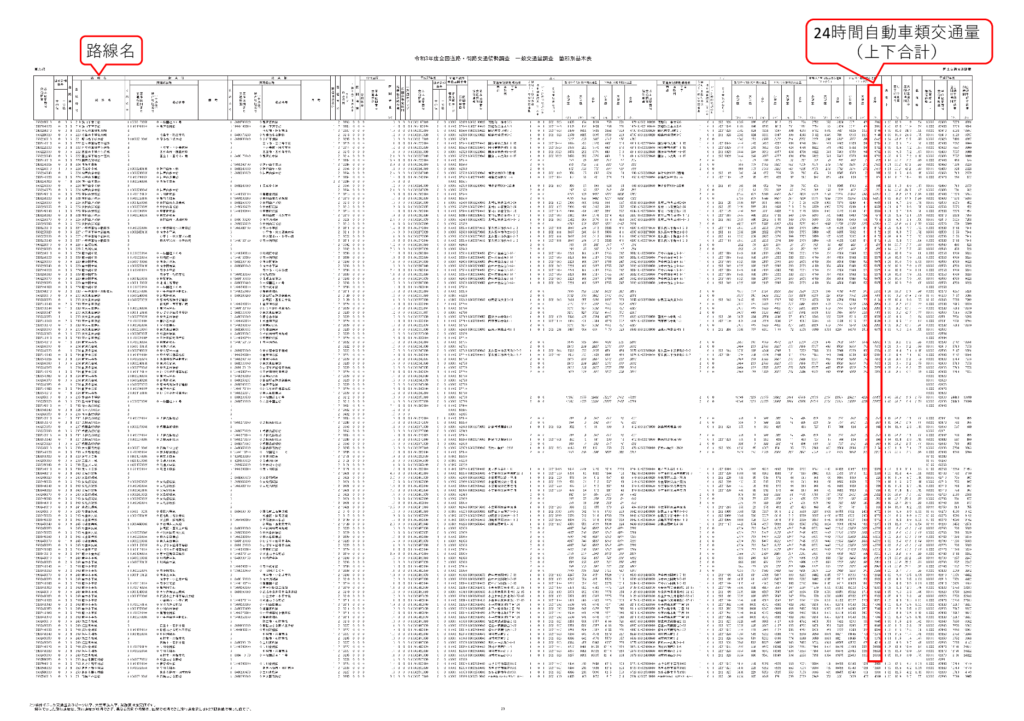

まず、現況の交通量を「全国道路・街路交通情勢調査」で確認します。これはwebサイトで検索するとみることができます。以下ような画面です。ここで、PDFやエクセルで見ることが出来ます。

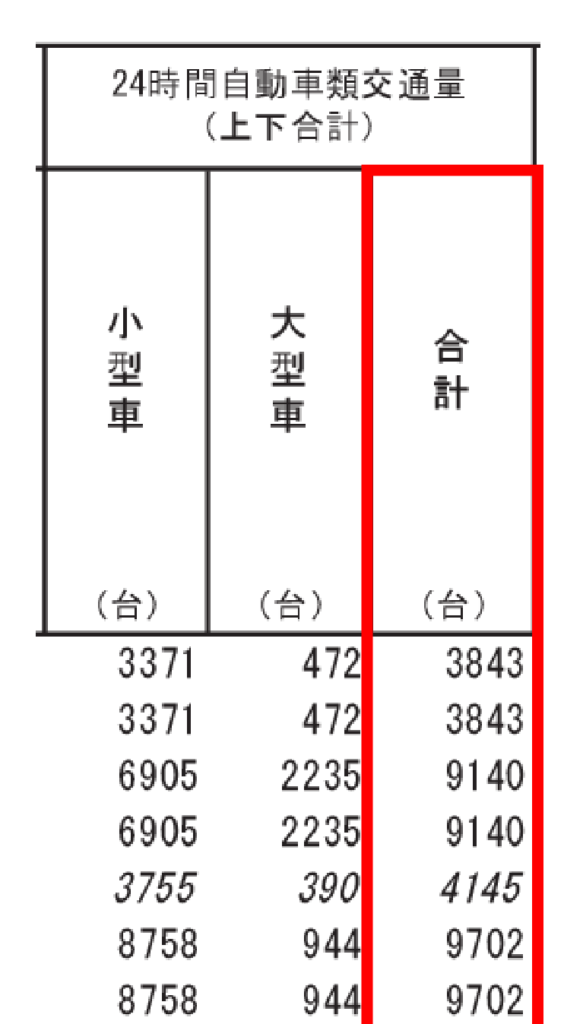

知りたい道路がある県の「箇所別基本表」のPDFをクリックすると以下のようなページが現れます。ここに知りたい路線名(国道〇号線や一般県道〇〇線など)に該当する「24時間自動車類交通量(上下合計)」を確認します。

あまりに細かい表なので拡大すると、以下のように現在の24時間自動車類交通量が確認できます。一番上の路線を今回の事例として設定すると3,843台/日となりますね。

これは現況の交通量なので将来の自動車交通の状況を推定したのが計画交通量となりますが、一般には、既存の道路がある場合には、現在の交通量および過去数年の交通量の伸びの状況を把握し,これを将来に伸ばしてみます。国道は20年、県道は10年先を推定していることが多いです。ここでは県道で現在の交通量3,843台/日より10年先を推定し3,650台/日を計画交通量としたとしましょう。一般の方がざっくり検討するのであれば、人口や産業が増えそうにないなら0.95ぐらいを乗じておけば良いと思います。正確に行う場合には道路管理者が保有する統計資料を参照します。

道路の級別

(道路の区分)道路構造令第3条第2項

道路の級別は下表のようになります。級別を確認するには先ほど確認した計画交通量が必要になります。今回考える事例では「都道府県道」としましょう。道計画交通量が3,650台であるので下表の「都道府県道ー平地部ー1,500以上4,000未満」の箇所でしめされた「第3級」になりますね。

これにより道路区分は「第3種第3級」ということになります。下の写真ような道路になりますね。

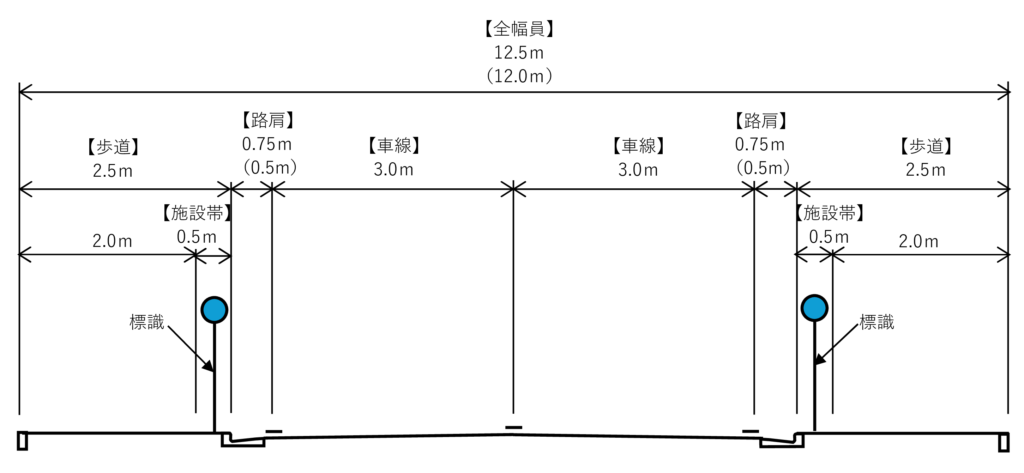

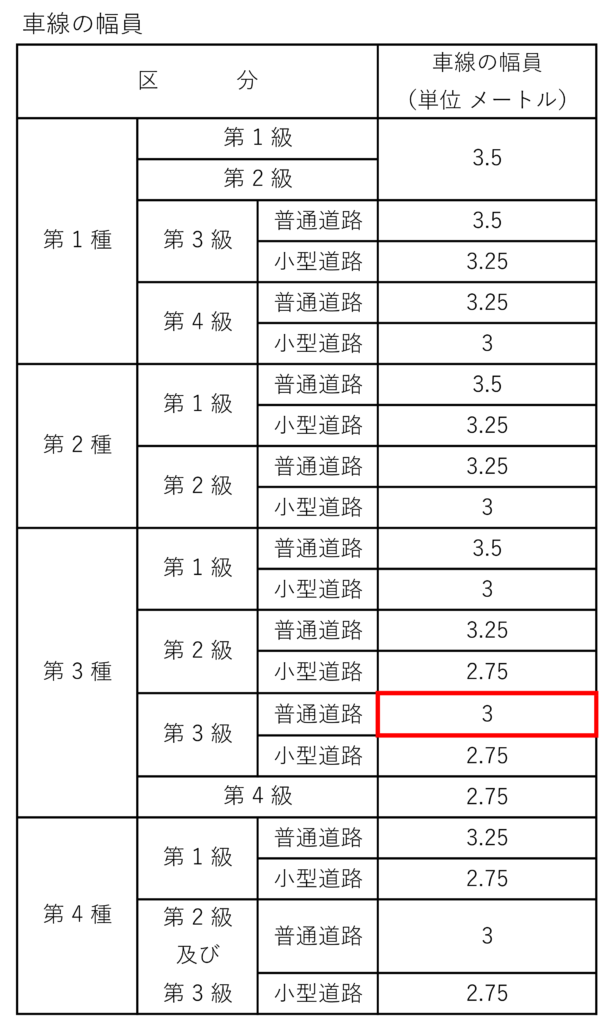

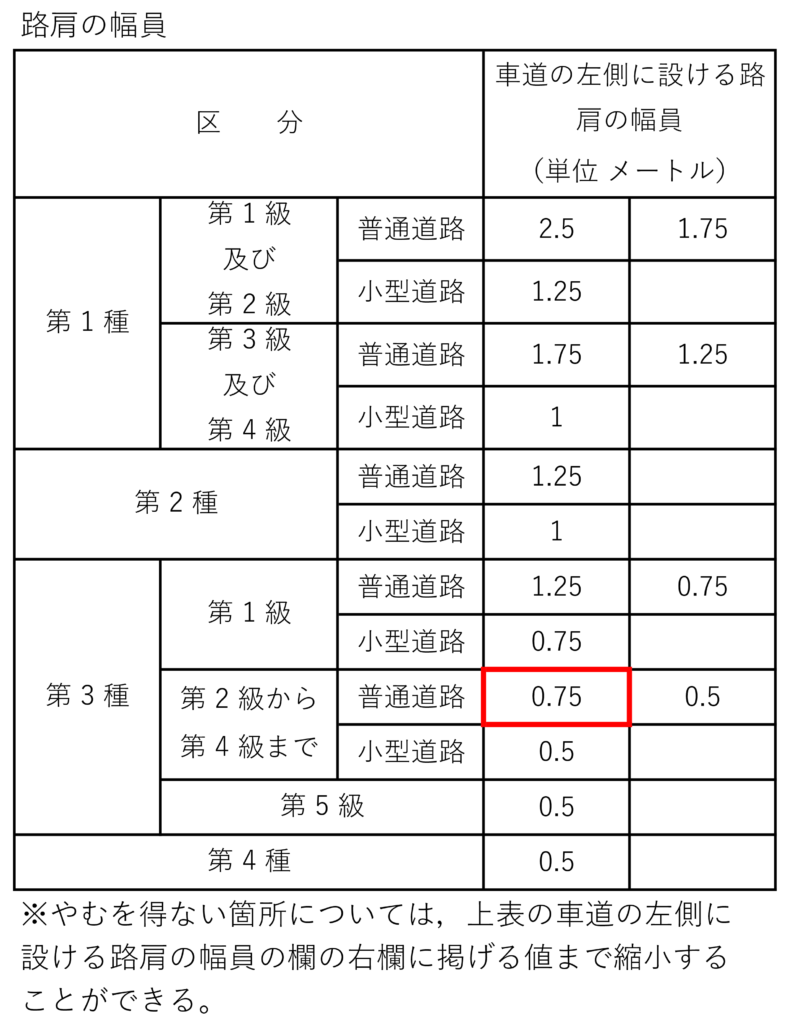

道路の幅員

道路幅員の構成は簡単なよくあるケースで例を示すと「車線」「路肩」「歩道」の構成です。それぞれの幅員を足し合わせると道路全体の幅員となります。「第3種第3級」であることが分かれば、下表より「車線幅員3.0m」「路肩幅員0.75m」「歩道幅員2.5m(歩道2.0+施設帯0.5m」として全体で12.5m必要で、既存の施設や用地の問題によりやむを得ない場合には路肩幅員を0.75mから0.50mに縮小し道路全体で12.0mまで縮小が可能となります。なお、表中に「普通道路」と「小型道路」がありますが「普通道路」を見ていただければOKです。「小型道路」はごく限られたところにしかありません。

ここで、施設帯とは歩道や路肩などにおいて標識や電柱などが立っている場合それに必要な幅を確保するものです。歩道があれば歩道に設置することがほとんどだと思いますので、今回は歩道に人が歩く幅として「歩行者が少ない場合」の歩道幅2.0mとそれとは別に標識などの施設帯0.5mを確保して歩道幅は2.5mとなります。

道路横断構成

※( )内の値はやむを得ない場合に縮小できる値

(車線等)第5条

(路肩)第8条

車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては,当該路肩の幅員については,「路肩の幅員」の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値(施設帯として標識などの場合は0.5mが多いです)を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(歩道)第11条

歩道の幅員は,歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上,その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。

横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については,前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル,ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル,並木を設ける場合にあっては1.5メートル,ベンチを設ける場合にあっては1メートル,その他の場合にあっては0.5メートル【今回設定の施設帯0.5m】を加えて同項の規定を適用するものとする。ただし,第3種第5級の道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。

まとめ

道路の幅について(2車線の車道と歩道がある場合)解説しました。道路の幅員はどうやって決まるのかご理解いただけたでしょうか。例として、どこでもよくある地方都市の平地にある道路として第3種第3級の道路で説明しました。また、みなさんのお住まいの場所の道路はきちんと幅がとれているでしょうか。不足しているようであれば、自治会にて協議の上、道路管理者へ改良の要請などを行うと良いと思います。ただし、既存の建物がぎりぎりに建っていたりすると早急に改良することは難しいと思います。

今回は上記のような条件で幅員を確認しましたが、道路が曲線の場合には車線は拡幅が必要になるので、上記の通りではありません。また、歩道ではなく、自転車歩行者道ですと幅員は,歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上,その他の道路にあっては3メートル以上となります。あと、計画交通量が8,000台/日以上なら4車線になります(第3種第3級)。このように、道路幅員を1例にとっても法律を熟知している必要がありますので道路構造令を見ても分からない場合や不安に思う場合は道路管理者にご確認いただければと思います。

コメント