今回は樋門(樋管)について解説したいと思います。私は樋管も過去に何件か設計しておりまして、その経験を生かして解説したいと思います。ちなみに樋管は樋門と同じです。昔から規模の小さいものは樋管とよばれているようですが「柔構造樋門設計の手引き」では規模によらず樋門とするとされています。

樋門(樋管)は、堤内地(本川堤防より市街地側)で降雨などにより発生する「内水」がたまって浸水しないよう排除するため、河川の堤防内にトンネル状構造物を構築し、内水を本川に排水するものです。上のイメージ写真のようなものです。樋門を設置する河川の地盤は軟弱地盤が多く、そのような場所で設置する樋門は「柔構造樋門」と呼ばれます。単なる樋門では排水だけを考えるとそれほど複雑ではありませんが、柔構造樋門を設計をする際は非常に多くのことを考慮する必要がある構造物です。

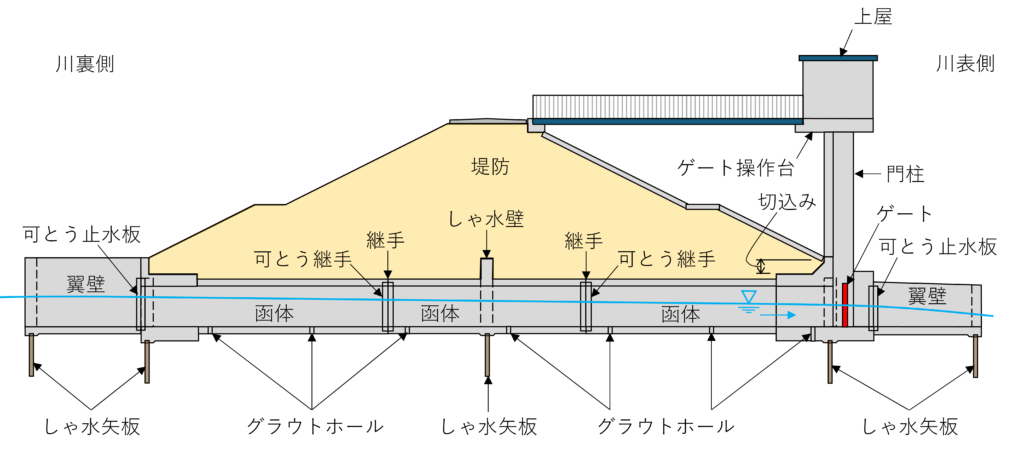

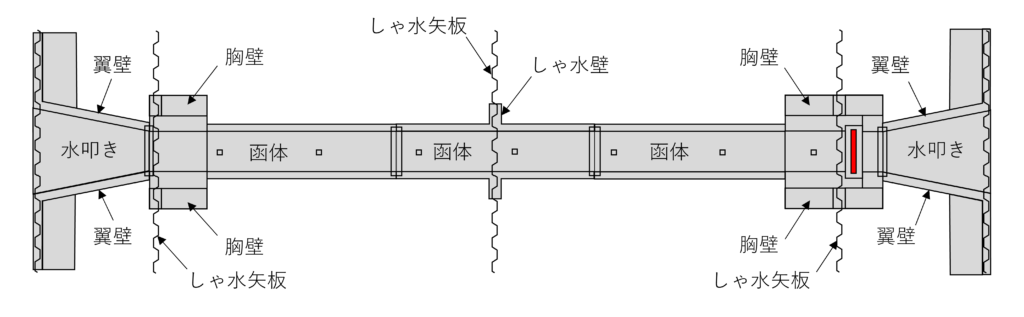

樋門構造図

柔構造樋門の一般的な構造を下記に示します。軟弱地盤で変形に追従するような工夫として「可とう継手」や「可とう止水板」そして、洪水時に堤防の安全を脅かす樋管本体に沿う浸透流を防止する「しゃ水壁」「しゃ水矢板」などの工夫がなされた構造ですね。

側 面 図

現地調査

現地調査を行って、隣接流域との境界や流路最遠点からの流路長を確認し、本樋門に流入する内水の流域を確認する流域調査を行います。流域調査は既設側溝・水路内を水がどちらに向かって流れるかを見る必要があるため、降雨時に行うと良いと思います。

また、資料収集として市の下水計画や雨水幹線計画の資料を収集して確認しておくと参考になると思います。

流出量の計算

次に流域からの流出量を算出します。流出量の計算は本ブログの「クラーヘン、ルチーハ、土研式で比べてみた」で計算するように計算します。樋門は市街地が多いと思いますのでブログの事例のような山からの流入ではないことが多いと思いますから、その際には「流入時間」を適切に考慮する必要があると思います。

敷高の決定

樋門の函体の水路底の高さを一般に「敷高」と呼んでいますが、敷高の高さを決定することが内水排除の観点から重要な要素になると思います。敷高によって、内水排除の能力が従前と同等かそれ以上で、本川の増水からの逆流も極力無いようにすることが良いですよね。そのため、極力敷高を上げれるところまで上げることが良いと思います。細かいことを言うと自分の経験では「樋門敷高は内水側水路敷高を目安に合わせる」として後の「樋門断面の決定」で行う水面形を計算して堤内地側の既設水路が溢れない(所定の余裕高は確保)ことを確認できればそれで良しとしました。溢れたら堤内地側の水路を改修するなどの費用が必要なので、それは比較表にして「既設水路改修なし案」を最終決定案として提案しました。

樋門断面の決定

函体断面寸法は敷高が決定されているので、あとは堤防の切り込み高さが最小0.5mですから、それで最大の内のり高は求められます。樋門の頂版厚などはある程度あたりを付ける必要がありますね。この高さで所定の余裕高をとって流下能力が確保できるまで樋門の幅を確保します。樋門の流下能力の計算は樋門の縦断勾配は0%なので、マニング式ではなく不等流計算で行います。当ブログの「不等流計算の断面計算ピッチを変えてみて分かったこと」での1mピッチでの計算のような感じですね。余裕高は「河川管理施設等構造令」に記載されています。計算は樋門のはけ口から計算して上流へ向かって逐次計算し吞み口で水深が最大となったところで余裕高があるか確認します。また樋門を越えて堤内地側既設水路まで計算を行って溢れないかどうかを確認しました。

その他の重要事項

あとは、函体形式の選定や函体本体(縦方向、横方向)や胸壁、翼壁の構造計算や形状決定をします。また、その他と言っては扱いが雑ですが技量を要する「残留沈下量の算定」「施工時支持力の検討」「相対変位量の検討」など基礎地盤に関する検討を行います。また、耐震性能照査としてレベル2地震動時に地盤の応答解析、液状化流動解析を行い、函体の継ぎ手が破断されないかやゲートの開閉が可能かなどの検討を行います。これらは「柔構造樋門設計の手引き」に記載されているため詳細は記載いたいしません。

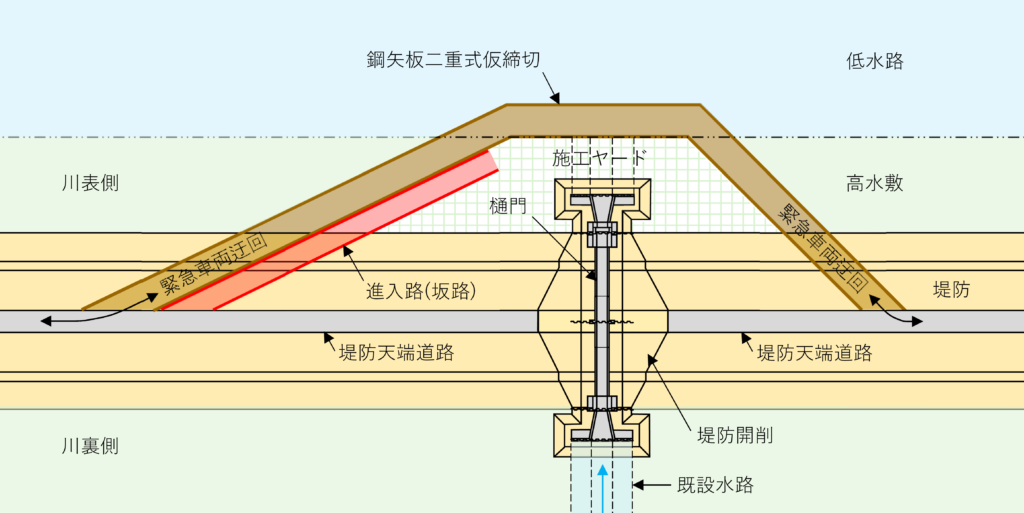

仮設計画

樋門本体の設計が終われば、次は仮設計画です。仮設計画では堤防を開削するため「鋼矢板二重式締切」で本川を締め切って施工するとします。

ここで、考慮した点を下記に列挙いたします。

・鋼矢板二重式締切の鋼矢板打設は市街地であればバイブロハンマではなく振動がほとんどない圧入機を採用します。

・鋼矢板二重式締切は堤防開削により途切れた堤防天端道路の迂回路として活用できるように天端幅員を確保します。

・高水敷の施工ヤードに降りる進入路はトラックが登坂できる縦断勾配を設定し必要な坂路長を確保します。この縦断勾配の決定が鋼矢板二重締切の長さにも影響するので重要なところですね。このような場合の縦断勾配の規定や指針が無いので、難しいところだと私は思います。縦断勾配の決定は路面状況が大きく影響すると思います。仮の舗装をすればかなり勾配も急にできると思いますが、コストもかかるので、私は自分の経験で無舗装で12%で提案したことがあります。登坂能力は細かいことを言えばトラック能力(1デフや2デフ)も影響があると思っています。また、いざとなれば路面にロードマットを敷設したり、仮舗装を行うことも行って対応できるとは思います。

また、鋼矢板二重式締切が進入路の延長確保によって長く伸びることで平面的に見て河川の流向に対する角度が緩くなり水衝部としては有利になりますので、進入路の設置は上流側で行うことが良いと考えます。

・工事中の内水の切り回しが最も難しいのではないかと思います。案として①旧樋管があれば旧樋管を利用する②隣接する樋門まで川裏側で導水する③新設樋門のコンクリート工事が完了する前は樋門横に仮配管し、コンクリート工事が完了したら樋門内を通水させ、残りのしゃ水矢板を打設する。本川までの排水が必要なので、鋼矢板2重式締切に排水用の穴をあける。(部分的に親杭横矢板にするなどの特別な構造を考える必要がありそうですね。

その他

余談として、樋門は縦断勾配が0%ですよね。水平です。普通に考えて水路に縦断勾配が無いなんてどういうことなの?と思いませんでしょうか。私が昔に教えられた情報としては「樋門全体が滑らないようにするため」です。樋門に縦断勾配があると低い方へ重力で滑ろうとします。計算では滑らないことになっても軟弱地盤上では動くことが十分考えられると思います。少しでも滑れば堤体との間に隙間ができて洪水時にはその隙間に起因した浸透流が卓越し破堤するという事態を避けるためであると教えられました。あくまで私の経験談で言い伝われただけなので、確信はもてませんが言われてみれば正しいように思います。縦断勾配が無い理由はどこにも書いていないと思います。

まとめ

今回は樋門(樋管)を解説しました。いかがだったでしょうか。樋門の設計で主に気を付けないといけない内容に絞って記載しました。

その他として樋門は内水排除には必要な施設であり治水上重要ですよね。大雨時が降るとこれで排水する必要がありますが、本川の水位が上がってくると門を閉める必要があるなど、操作のタイミングなども近年重視されていますね。樋門を閉めに行って戻るときには内水が氾濫して操作される方が戻れないなどの問題が生じているようです。これからはそのような視点でも注視していきたいと考えています。

コメント